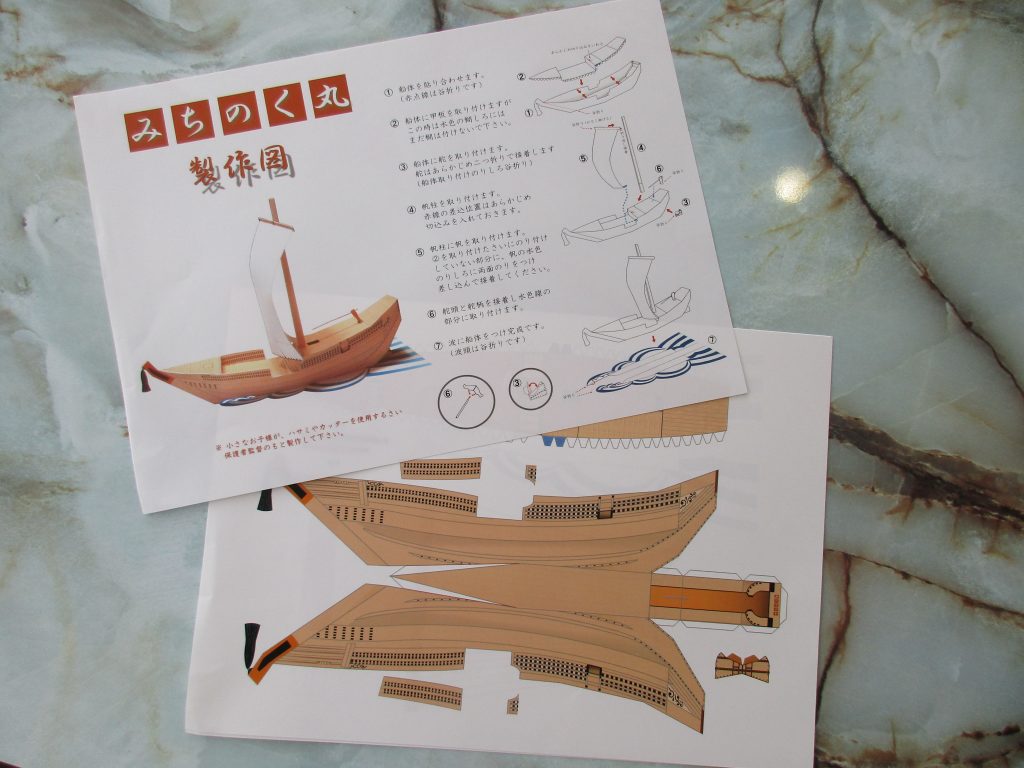

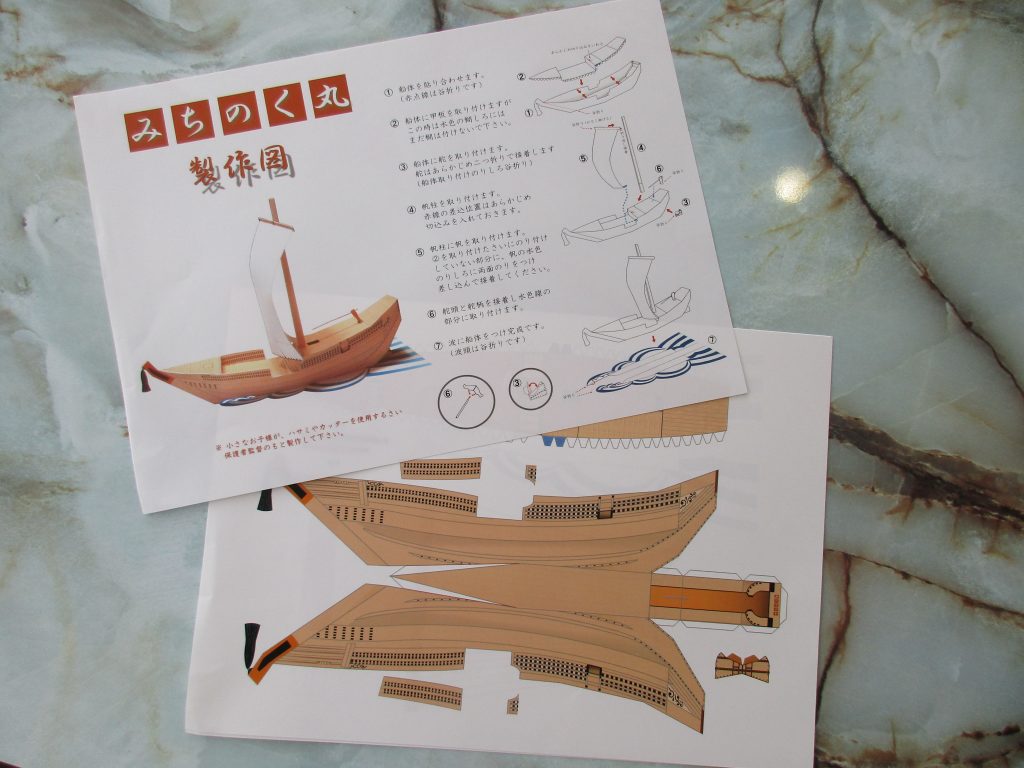

ショップよりお知らせです。大人気のみちのく丸ペーパークラフト(300円)ですが、在庫は残りわずかとなってしまいました!気になっていた方はお早めにどうぞ~(^^)

ショップよりお知らせです。大人気のみちのく丸ペーパークラフト(300円)ですが、在庫は残りわずかとなってしまいました!気になっていた方はお早めにどうぞ~(^^)

8月11日(土)・12日(日)の2日間、NPO法人あおもりみなとクラブ主催「海の乗りモノ教室第2回 はじめてのシーカヤック&インフレータブルボート」を開催します!参加は無料!会場はあおもり北のまほろば歴史館横の船溜まり、午前8時より会場入り口付近で各時間(各回)の整理券を一斉に配布します。無くなり次第終了とさせていただきます。体験時間・参加可能人数など、詳しくはチラシ海の乗りモノ教室をチェックしてくださいね(^_-)-☆

本日8月7日9時15分頃、ただ今沖館ふ頭に大型クルーズ客船「ダイヤモンド・プリンセス」が接岸しようとしています!歴史館の展望台からクルーズ船を眺めてみませんか?ご来館をお待ちしております(^▽^)/

今日の青森市はやませ(北東寄りの風)で気温が下がり寒く感じます。歴史館から見える東岳や八甲田の山々はすっかり白い霧で覆われています。

ところで、江戸時代の紀行家・菅江真澄の「楚堵賀浜風(そとがはまかぜ)」(『菅江真澄全集 第1巻』未来社 一九七一年)を読んでいたら、ヤマセにかかわることが書いてありました。天明5年(1785)8月18日、青森湊で松前までの航海法を教えられる場面です。

津軽青森から船で松前へ渡るには、真帆(追風で帆走すること)を用いない。西ひかた(南西の風)、くだりという風(南東の風)で出帆し、さらに、山背という風(北東の風)を待って、二日ほど天候の具合を見ながら龍飛、中の潮、白神を越えていく。三厩や宇鉄(ともに東津軽郡外ヶ浜町)の浦からは、みな山背が吹くのを待って出帆する。(石山による意訳、『新青森市史 通史編第2巻 近世』青森市 2012年)

冷夏、凶作や冷害を引き起こすといわれるやませ。でも当時、海上交通の難所として知られる津軽海峡を渡るのには、このやませをうまく利用していたんですね~

歴史館にも常設展示されている津軽こぎん刺し着物。ところで、そもそも「こぎん」とはどういう意味なのでしょうか…日本民俗学の創始者である柳田国男(1875-1962)は次のようにいっています。

キヌはもと着物のことで、それの小さいのだからコギヌだ。今でも働く時にしか着ない麻の短い上衣を、コギノ・コイノ・コギンという処は、東北から九州の山の中まである。(『木綿以前の事』昭和51年)

さらに柳田は、そのような各地のコギンの中でも、津軽のコギンは殊に精巧な美しいものが多かった。忙しい家の嫁や娘はコギン1枚に10年もかかったというのを自慢にしていたなどと、津軽こぎん刺しについての貴重な記録を残していますよ~