船を造る大工を「船大工」といいます。いわば造船のスペシャリストです。もともと船大工は江戸時代の職人のひとつで、船匠とか船番匠ともいいました。

そもそも「大工」は、古代~中世にかけて手工業技術分野の上級者を指していましたが、戦国時代以降は、木造建築技術者だけを大工と呼ぶようになったといわれています。やがて寺社造営の宮大工、住宅建設の家大工、船の船大工など、需要に応じて細分化されていきました。

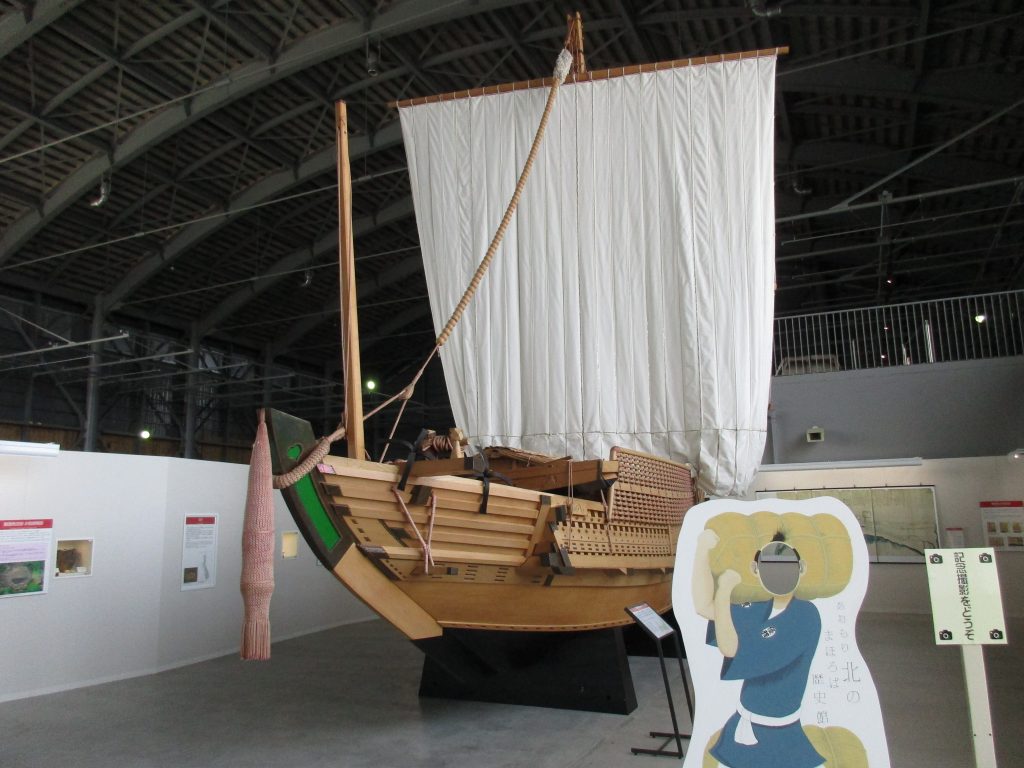

船大工の技といえば、2枚の板の間に船釘を通して1枚の板にする「接ぎ合わせ」(はぎあわせ)。和船独特のもので、この技があったからこそ千石船といった大型船の建造も可能だったのですね。歴史館には、この接ぎ合わせなどに使った船大工の道具がいろいろと展示されていますよ~